TORNA ALLA HOME DEL MUSEO RYOLO

Milazzo, la tutela del

mare viene da lontano

di Massimo Tricamo e Salvatore Salmeri *

* volontari del Museo Etnoantropologico e Naturalistico

“Domenico Ryolo”

Necessità improrogabile di salvaguardare le vaste praterie di posidonia ed il novellame delle nostre coste di Levante da pescatori senza scrupoli. A lanciare l’appello non è il biologo Carmelo Isgrò, né tantomeno il presidente dell’Area Marina Protetta, ma un giovane avvocato destinato ad una brillante carriera giuridica. Un legale con una spiccata vocazione ambientalista, molto sensibile alla tutela dell’ecosistema marino. Francesco Maria Pisani, questo il suo nome, non è però un cittadino della Milazzo 2.0, quella degli smartphone e della realtà aumentata che al Mu.Ma. di Carmelo Isgrò fa rivivere il capodoglio Siso. Francesco Maria Pisani visse infatti a cavallo tra Sei e Settecento. Intorno al 1678 gli sfuggì per un soffio l’elezione a «sindaco e procuratore» della Città di Milazzo, ma non si diede per vinto, lasciando anzi al nuovo sindaco un memoriale in cui suggeriva in pochi punti quanto a suo parere andava realizzato per arrecare benefici alla collettività. A partire dalla tutela della biodiversità marina che da sempre ha contraddistinto i nostri fondali.

Nella sua relazione, custodita tra le antiche carte

d’archivio dei marchesi Proto giunte da qualche mese al Museo Etnoantropologico

e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo, il Pisani si scagliava contro una

quindicina di pescatori locali, che con la loro condotta senza scrupoli

mettevano a repentaglio le specie ittiche, le praterie di posidonia, i già

magri bilanci dei pescatori onesti e persino le finanze comunali. All’origine

di questi inconvenienti l’impiego scriteriato dell’àngamo, uno dei “mestieri” - così si chiamano ancor oggi a

Vaccarella gli arnesi da pesca - più devastanti per i fragili equilibri marini.

Malgrado fosse conosciuto già nel primo Cinquecento - il matematico

messinese Francesco Maurolico lo descrive con dovizia di dettagli in un suo

manoscritto dato alle stampe a fine Ottocento - l’angamo venne introdotto a

Milazzo soltanto negli anni Settanta del Seicento per iniziativa di Giuseppe

Fazio, un pescatore del comprensorio cui il Pisani non mancava d’indirizzare

parole tutt’altro che lusinghiere, riconoscendogli tuttavia abilità non comune nel

procacciarsi benefici sostegni attraverso omaggi mirati: «per quattro scorfane

ebbe molti protettori».

Lo sconsiderato impiego dell’angamo, che a Milazzo ebbe immediatamente larga diffusione, impoveriva il mare e di conseguenza i pescatori onesti e gli introiti del tributo comunale, la gabella del pesce, il cui gettito non riusciva più ad ascendere alle 400 onze garantite dalle pesche ubertose registratesi sino al 1667, prima cioè dell’introduzione dello stesso angamo per opera di Giuseppe Fazio.

Costituito da due archi lignei di circa 3 metri di lunghezza

ciascuno, uno dei quali - quello destinato ad adagiarsi sul fondale marino -

rivestito di ferro, l’angamo era provvisto d’una rete a maglie “spesse”, ossia

fittissime, oggi comunemente denominata “manica”. L’accurata descrizione del

“mestiere” da parte del Pisani è accompagnata dall’elencazione degli

inconvenienti legati a questo tipo di pesca, eseguita nelle ore notturne. Ed è

qui che il giovane giurista milazzese manifesta in tutta evidenza la sua anima

ambientalista: «con questo nemico instrumento, manegiato da due sole persone,

vien raso il suolo e rovinata e strappata l’elica, tirandosi in detta rete

milioni di pesci di tutte specie, de’ quali il più grosso è come una mosca».

L’angamo, arando il fondale, faceva razzia di novellame, intrappolato nella

rete a maglie fittissime, strappando via nel contempo l’elica, italianizzazione

del termine dialettale “àlica” impiegato ancor oggi dai pescatori di Vaccarella

per indicare la posidonia oceanica. Gli stessi pescatori vaccariddòti chiamano

invece “nurìmi” il novellame, che il Pisani italianizzava in “norrime”. Ma c’è

di più. Ad essere in pericolo non erano soltanto microscopici pesciolini, ma

anche un numero spropositato di uova: «possiamo

[altresì] argomentare l’infinità degli ovi non ancor nati che rimangono

destrutti. Anzi, il più delle volte resta così disfatta e strappata l’elica che

le madri [dei pesci] non hanno luogo proportionato di vomitar gli ovi e vadono

a cercarlo altrove. Si che (…) va in rovina la pescaggione».

Le argomentazioni del Pisani si spingono sino ad illustrare

le qualità benefiche della posidonia oceanica, allora abbondante lungo le coste

del levante milazzese. Allo scopo di sfuggire alla voracità della “pulce”, un

predatore abituato a vivere lontano dai fondali, le «madri di qualunque specie

di pesci» deponevano le proprie uova tra la rigogliosa vegetazione della

posidonia, che offriva un confortevole e sicuro «asilo in cui nascono in

grandissimo numero i pesci». Se fosse vissuto oggi il Pisani avrebbe additato le

praterie di posidonia oceanica

come ottime aree di nursery per

centinaia di specie ittiche.

Ed ecco che emerge l’anima politica del giovane giurista, il

quale invoca provvedimenti normativi a tutela del mare, in analogia a quanto

già fatto nel Regno di Sicilia per la caccia delle lepri, inibita da marzo a

luglio. Il Comune di Milazzo avrebbe dovuto fare la propria parte, richiedendo

al viceré la proibizione della pesca con l’angamo e la distruzione degli

esemplari esistenti: a Milazzo se ne contavano già 15. In alternativa sarebbe

bastato dirottare questo tipo di pesca dove la posidonia scarseggiava, ossia

sul versante di Ponente, dal Tono sino ad Oliveri, salvaguardando così le

praterie di Levante a ridosso del Porto e quelle che al Promontorio erano

dislocate dalla Croce di Mare sino alla Lanterna della Baronia.

|

Sfogliando la bibliografia in materia, pare che un divieto

fosse stato stato introdotto nel Regno di Sicilia, ma forse limitatamente al

Siracusano. Tanto Tommaso Gargallo (Memorie

Patrie per lo ristoro di Siracusa, tomo secondo, Napoli 1791, pag. 169)

quanto l’avv. Avolio (Delle leggi

siciliane intorno alla pesca, Palermo 1805, pag. 196) ne lamentano però il

mancato rispetto, con gli angami che sterminavano flora e fauna del porto

aretuseo. Nel 1816 il Duca d’Ossada Francesco Carlo D’Amico, nel suo

monumentale volume sulle tonnare siciliane, ribadiva la necessità di mettere al

bando questi arnesi da pesca, ancora oggetto di lamentele e proposte nei primi

decenni postunitari. La sottocommissione del Compartimento Marittimo di

Messina, comprendente anche Milazzo, intorno al 1870 chiedeva al Governo di

proibirli in vista della redazione del progetto di legge sulla pesca (La pesca in Italia, vol. I, parte I,

Genova 1871, pag. 584). Istanza ribadita in una pubblicazione del 1887 in cui

dal Messinese si rilevava come fossero gli stessi pescatori ad additare

l’angamo quale «rovina del mare» (Notizie

sulla pesca marittima in Italia in Annali di Agricoltura, Tip. Eredi Botta,

Roma 1887).

Questa svogliata condotta del legislatore nei secoli sembra

dare ragione a chi oggi a Vaccarella evidenzia la sporadicità dell’uso di

questo arnese da pesca, tale dunque da essere tollerato dalle autorità. «Si

pescava con l’angameddu saltuariamente, i pescatori erano ben consapevoli dei

rischi che comportava tale “mistèri”, cui si ricorreva quando giungeva un’ordinazione

di “anzùni” (paguri) impiegati per calare la “piliùsa” oppure par pescare con

le lenze “a lùvari”. Con l’angamèddu venivano catturati anche gamberetti

verdolini ottimi per la frittura», ricorda Antonino Salmeri, classe 1938, che

spesso coadiuvava il suocero Francesco Cutugno, tra i più esperti “marinari”

della Tonnara del Tono. «A volte l’angameddu veniva impiegato come una sorta di

sciabica: ancoravano la barca e lo tiravano a sé a forza di braccia. Usavano

lunghe cime, chiamate “calamènti”, tirandolo a bordo dell’imbarcazione».

Salmeri custodisce ancora l’angamèddu del suocero: «per me è una reliquia

preziosa, mi fa sentire vicino a mio suocero. Ma soprattutto l’ho custodito con

l’auspicio che un giorno possa fare bella mostra nel Museo della Pesca e delle

Tradizioni Marinare che l’Amministrazione comunale ha intenzione d’istituire

nell’ex Asilo Calcagno, affinché serva da monito alle future generazioni

sensibilizzandole ad un uso rispettoso e decoroso del nostro mare».

L’angameddu di Salmeri - un altro esemplare impiegato sino

agli anni Sessanta ci fu mostrato qualche anno fa dal pescatore milazzese

Salvatore Della Candelora - presenta il consueto aspetto rudimentale. I due

semicerchi in ferro e legno, ancora diffusi nella prima metà del Novecento,

hanno ceduto il testimone a due tubolari a forma di U che s’incontrano ad

angolo retto, così come i suddetti semicerchi. Il telaio metallico è opera del

milazzese Franco Sarà, mentre la manica venne allestita dal citato tonnaroto

vaccariddòto Francesco Cutugno.

***

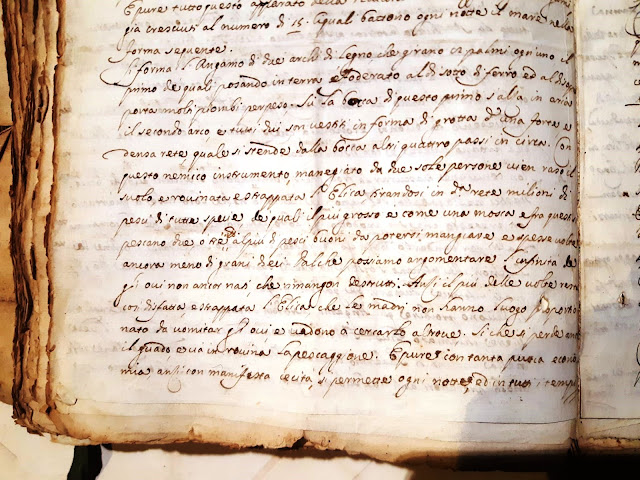

Iesus etc.

Nota di ciò che pensava

pratticare il Dottor Don Francesco Maria Pisani se fosse stato eletto sindaco

della Città di Milazzo e dovrebbe farlo [adesso] la persona in cui è caduta

l’elezzione.

(…) Si devono proibire gli

angami introdotti in questa Città da un pescator forastiere chiamato Giuseppe

Fazzio, che non avendo potuto fermar il piede nella marina di Palermo capitò in

Milazzo e per quattro scorfane ebbe molti protettori. Anzi, col suo esempio,

molti angami si fabricarno, che sono la destruzione del patrimonio della Città,

dell’abondanza e della maggior parte de’ cittadini. Li quali vivevano con

l’arte del pescare ed ora periscono di fame e son costretti andar a pescare in

altri mari, con molto disagio e spesa e con perdita delle gabelle e

specialmente di quella del pesce, la quale nell’anno 1667 fu liberata per onze

400, e dopo, introdotti gli angami, andò minorando, talché mai più si vidde nel

primo stato, come si scorge dai libri del detentore.

E per conoscersi il

danno che si riceve dagli angami si deve sapere che le madri di qualunque

specie di pesci, volendo per natural instinto conservar la generazione e

temendo gliela devasti un animaletto chiamato polce, che sta su le ripe,

spruzzano gli ovi (volgarmente norrime) su le frondi dell’elica che si nasconde

in molte secche sott’acqua e da qualunque parte remota vengono a trovarla come

un asilo in cui nascono in grandissimo numero i pesci. Ed in questo mare che

riguarda l’Oriente si trovava una special abondanza per la moltitudine

dell’elica e si provedeva non solo questa Città di Melazzo, ma tutte quelle

della Comarca.

E pure tutto questo

apparato della natura lo distruggono gli angami, già cresciuti al numero di 15,

li quali battono ogni notte il mare nella forma sequente.

Si forma l’angamo di

due archi di legno che girano 12 palmi ogn’uno, il primo de’ quali, posando in

terra, è foderato al di sotto di ferro ed al di sopra porta molti piombi per

peso. Su la barca di questo primo s’alza in aria il secondo arco e tutti dui

son vestiti in forma di grotta d’una forte e densa rete, quale si stende dalla

bocca altri quattro passi in circa. Con questo nemico instrumento, manegiato da

due sole persone, vien raso il suolo e rovinata e strappata l’elica, tirandosi

in detta rete milioni di pesci di tutte specie, de’ quali il più grosso è come

una mosca. E fra questi pescano due o tre tarì al più di pesci buoni da potersi

mangiare e spesse volte ancora meno di grani dieci. Dal che possiamo

argomentare l’infinità degli ovi non ancor nati che rimangono destrutti. Anzi,

il più delle volte resta così disfatta e strappata l’elica che le madri non hanno

luogo proportionato di vomitar gli ovi e vadono a cercarlo altrove. Si che si

perde anco il guado e va in rovina la pescaggione. E pure con tanta puoca

economia, anzi con manifesta cecità, si permette ogni notte ed in tutti i tempi

l’esercizio dell’angamo, quando che vediamo con ottima providenza proibito

dalle prammatiche la caccia de’ lepri ed altri, dal primo di marzo sino a primo

d’agosto, ed in tutti i tempi è proibito il cacceggiare con reti. E nondimeno

con questi non si nutriscono le città, come succede con la pescaggione, ma si

vieta la caccia per non mancar il diletto.

Perciò, potendo i

Signori Ministri informarsi da persone prattiche in Palermo e saper questa

verità, si potranno compiacere ordinare che nessuno ardisca di pescare con

angamo e si disfacessero li già fatti, tanto più che la spesa è di pochi tarì.

O almeno fossero proibiti con rigorose pene di poter pescare in tutto quel mare

che riguarda l’Oriente e solo sia lecito pescar con detto angamo nel mare di

Ponente, incominciando dal Tono ad andar verso l’Oliveri, dove per non esservi

elica non si patirebbe l’antedetto disordine ed averanno 18 miglia da poter

pescare. Benché il più accertato sarebbe proibirli à fatto, per non sogiacersi

alle contravenzioni che potrebbero commettersi, con la protezione de’ più

potenti, tanto più che è facenda di notte [Archivio Storico “Bartolo Cannistrà” del Museo

Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo, fondo marchesi

Proto, manoscritto “Eredità di Don Paolo Proto - vol. II”, ff. 379r, 379v,

380r].

Antonino Salmeri lega «'u muggiunàru», l'apertura della fitta rete da cui si svuotava quanto catturato dall'angamèddu.

Commenti

Posta un commento